资讯 | 兰亚军面对帝都即将开始强制分类的5句“真心话” |

| 垃圾分类 |

- 发布时间:2020-5-11 16:00:02

自去年11月27日北京市人大审议并通过《北京市生活垃圾管理条例》后,北京的垃圾分类就开始预热了。 这之前,“万名代表下基层 全民参与修条例”的活动开展得声势浩大、有声有色,党政“重量级”领导也频频亮相。25日上午,帝都召开生活垃圾分类和物业管理推进大会。市委书记蔡奇作重要讲话、市长陈吉宁主持,市人大常委会主任李伟、市政协主席吉林出席。这些迹象表明,这次北京的垃圾分类是要动“真格”的了,是真心要做了。作为“沉浸”垃圾分类15年之久的“垃分老司机”,我有5句真心话,但愿能为首都的垃圾分类工作发一丝微弱的光和热!

5句真心话——“4个关于1个建议”

第一句:关于垃圾分类的目的——我们要正确认识。

说起垃圾分类的目的,相信很多人都可以信口拈来、侃侃而谈,比如为了保护环境、为了提升再生资源回收利用率,为了提高人民素质等等,诸如此类。显而易见,这些说法都是对的,但大家想过没有,如何才能使这样的目的、目标量化或者说得到体现,而不只是停留在概念中、口号中。如何才能量化呢?就是之前总结的“一减二降三提升”。当然啦,这其中,什么垃圾分类知晓率、参与率、正确率以及覆盖率什么的,这些指标需要不?一定是需要的,但最重要是“一减二降”。因为知晓率、参与率只是过程,而“一减二降”才是结果。说到这里,马上就会有人出来反对了,说“社会在发展、经济在增长”,垃圾量怎么可能降下来?这是纯粹是一个“伪命题”、是“乌托邦”!

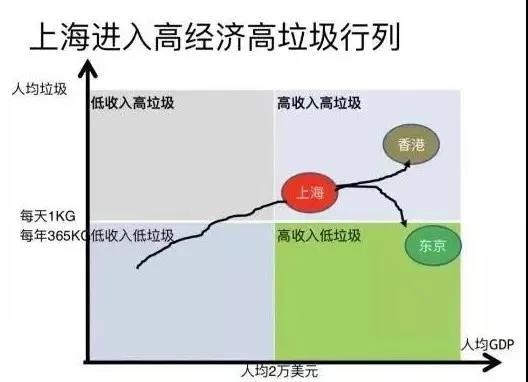

是的,如果没有对垃圾进行有效的管理或者治理,任由其发展,只被动的当“垃圾的搬运工”,毫无疑问,垃圾产生量只能是上升的,是不可能减少,而且上升的速度还不低!那么,如何才能有效控制住垃圾的增长甚至让垃圾产生量降下来,这就是我们做垃圾分类的根本目的所在了。换句话说,垃圾分类只是手段,目的是尽可能的少产生垃圾,是建立绿色低碳的生活方式,而不是简单的“一堆分成四堆”。垃圾分类本身并不能减量,但通过垃圾分类相关制度设计,可以倒逼源头减量。但遗憾的是,到现在为止,还有很多城市把“手段当做目的”,为了分类而分类。这里列举两个通过垃圾分类制度倒逼源头减量的案例:一个是日本东京的案例,另一个是韩国首尔的案例。

有资料显示,”1989年,东京年垃圾产量达到最高值人均600公斤,日人均1.6公斤,当时的人均GDP约为2万美元,与上海2018年相当。此后随着强制推进’垃圾减量分类革命’,人均垃圾产量开始进入下降通道。目前这一数值已降低至0.8公斤,减少了50%。”

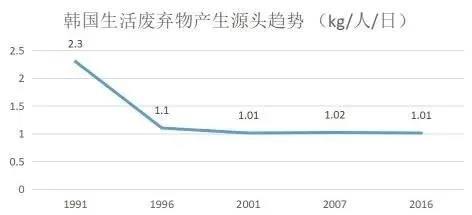

从上图,我们可以很明显的看出,从1991年到2016年,首尔通过垃圾分类使人均垃圾从2.3公斤/天下降到1.01公斤,减少了56%。源头垃圾减量发生断崖式下降,究其原因,是1995年颁布的垃圾分类和垃圾计量制度。

客观的讲,由于垃圾分类是“逆人性”和“逆习惯”的,要做到分类难,做到减量就更难,需要全社会的、长时间的努力!但只要方向正确,路再难也要坚持!有一句话说得好:我们不能因为正确的道路很艰难,就一直在错误的路上前行!先做正确的事,再正确的做事,要真心做就要做出实效,期待着这次帝都有所突破!

第二句,关于做得好与不好的标准——要重新定义。

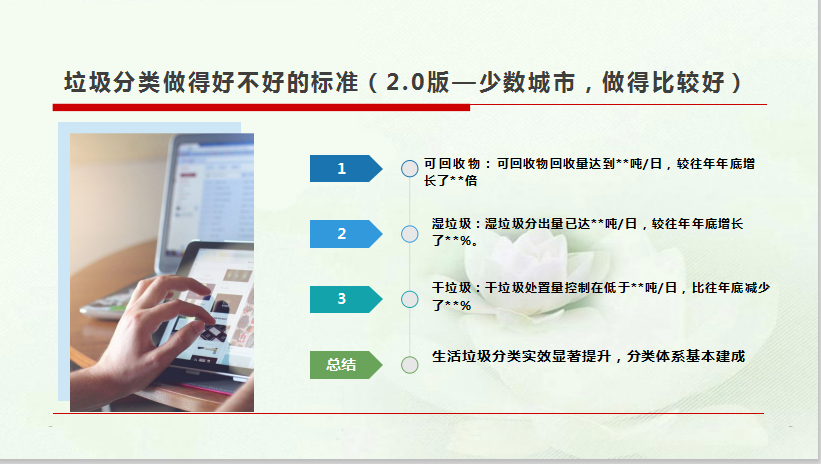

这个问题是接着上面的问题来的,只有目的或者说目标定下来了,我们才能说垃圾分类做得好与不好,否则,做得好不好的标准是什么呢?很可能就会走偏,过多的看重“过程性的指标”,而忽略实质性的效果,很容易使结果“原地踏步”!去年是垃圾分类推广高峰年,有些城市特别是一些沿海城市,垃圾分类的力度很大,投入也很大。俺也实话实说,在全国算是做得不错的,比1.0版本还是有很大的进步。以下是其中一个城市列出的做得好的标准,这是相当于2.0版本。

在做垃圾分类之前,该区域进入填埋场和焚烧发电厂的垃圾量为***吨,一年后为***吨,下降**%!或者说,去年垃圾自然增长率**%减少到现在的**%。 居民人均生活垃圾产生量由去年的**公斤/天下降到**公斤/天,下降**%。 垃圾清运量由去年的**吨/天下降到现在的**吨/天,下降**%。 为了达到上面的这些指标,财政花了***钱,平均***元/吨。

第三句:关于产业链的建立——要直面解决。

大家知道,垃圾分类是一个庞大而复杂的社会系统工程,它牵扯的面很广,涉及的要素也很多。但概括起来主要是2大块,一个是产业端,另一个就是居民端。实践证明,居民端这一块,如果方法得当,还是比较容易做到的。去年上海垃圾分类,就清晰的证明了这一点,大部分居民还是很主动和积极参与垃圾分类工作的。有专家说,垃圾分类在中国这么多年不成功,是因为居民的素质低,这不是根本原因,居民“不背这个锅”。

这么多年的实践和咨询发现,垃圾分类真正的、最大的阻碍应该是来自产业端。其根本原因是,我们现有的很多垃圾收运、处理的制度设计、制度安排是在原来的“混合收集、混合运输、混合处理”的基础上建立起来的,换言之,这些制度设计是为“混合垃圾”收运处服务的,这在原来的“无害化”处理为目标的路径中是正确的也是合理的。但这些制度设计和制度安排与现在要实行的垃圾分类是不匹配的,甚至是矛盾和冲突的。

一是垃圾的投放、收集、运输和处理基本都是混合的。

二是垃圾的收集、运输、处理等各环节由不同的主体参与。

三是收集、运输、处理等各环节都是按垃圾量付费或补贴的。

这3个问题需要我们城市的决策者和管理者直面解决的,不能回避,一定要上升到改革的层面,用改革的方法调整和平衡这些企业的利益。另外,最重要的是改变目前收集、运输、处理“按垃圾量补贴”的政策,如果这个补贴制度不改变,垃圾分类的产业链是无法建立起来的,如果产业链没有建立起来,仅仅在源头做分类是没有太大意义的。因为那样,会出现“肠梗阻”和“消化不良”,从而打消居民分类的积极性。之前,在一个群里面看到这样一个段子——“前端热火朝天,中端人困马乏,后端哀鸿遍野”。说的就是有些城市垃圾分类前端、中端、后端衔接不好、不匹配的现象。当然,相比后端设施的建设,前端分类宣传、动员更“容易出成绩”,中端、后端的建设和利益平衡的难度要大得多,而且外人一般也看不见,所以,很多城市的重心主要放在宣传、动员之类的。要真心做,咱们就不能采取“鸵鸟政策”,要问题导向、结果导向,需要整体推动。

第四句:关于居民积极性的调动——要循序渐进

在“产业链”建好后,下一步重要的工作就是如何做好居民参与垃圾分类的工作。当然,我们说的产业链的建设是一个动态的过程,根据参与垃圾分类的人数多少、分出的效果来确定,可适当超前,但没有必要一步到位,修得多么“高大上”,因为“前端又影响后端”。就像随着人们的生活水平的提高,由修建乡村马路、到国道,再到高速公路一样,也在不断提升。其次,要坚持“由易到难、由粗到细”的原则。现阶段,只要把厨余垃圾和可回收垃圾(能卖钱的)分得精细一些,或者说它的纯度高一点就可以了,因为要考虑到后端的资源化利用。其他“傻傻分不清的”,比如说之前段子上说的猪大骨、龙虾等,所有分不清的都可分到其他垃圾里面去就行了,然后再逐步提升和优化,没有必要在一开始就把人“搞得晕头转向”。要调动居民的积极性,宣传啊、动员呀都需要,最重要的是,还是要用经济杠杆促进居民垃圾减量和分类的积极性。

我们中国老百姓分类就问3个问题(当然,外国人也差不多):为什么要进行垃圾分类?分类了对我什么好处?不分类对我什么坏处?这个好处和坏处主要是指经济上的 。这次《条例》还有一个亮点就是:“多产生垃圾多付费,分类垃圾少付费,混合垃圾多付费”,这些理念很不错,关键的问题——还是前面说的,如何让这个制度真正落地,需要详细的、可操作性的配套措施和制度创新。同时,要将垃圾分类同社区治理有机结合,探索“共商、共建、共享”的治理模式。

![]()

除此之外,改变居民的生活习惯和生活方式,调动居民垃圾分类积极性,要循序渐进——不同阶段制定不同的目标,就像一个人的成长,一定是要经历幼儿园、小学、初中、高中、大学这些阶段,这些阶段可以加快但不能逾越,不能操之过急,不能让“幼儿园大班的孩子参加高考”!这次《条例》也说了“如果居民如果没有分类,要处罚50——200元”,但是谁来罚?罚多少?什么时候罚?罚的钱做什么?这又是个系统工程。需要细则的配套,还有很多的工作要做。而做人的工作是一个漫长的过程,所谓“十年树木、百年树人”。垃圾分类,德国用了40年,日本用了27年,瑞典用了一代人的时间。

当然,我们社会主义国家有它的体制优势,就是“集中力量办大事”,但是我觉得3到5年,甚至10年这个时间还是需要的,不要想“毕其功于一役”,建议前期重点做“宣传”和“奖励”两方面的工作。多年的实践已经证明并将继续证明,垃圾分类是一个“慢活”“精细活”,做垃圾分类一定要保持战略定力和耐心,不能急于求成,没有捷径可走,只有脚踏实地、一步一步的走,捷径往往是最大的弯路!

第五句:建议——温柔至诚。

说了半天,那么怎么做好呢?说点“接地气的”,个人温柔真诚的建议帝都:一是将垃圾分类的各环节做一个整体设计和谋划。垃圾分类包括分类宣传、投放、收集,分类运输、处理 、利用这6个环节,而且环环相扣,一个环节出现问题,整个链条都会出现问题。这就需要我们统筹协调,把各环节作为一个整体设计和谋划,而不能脱节,更不能畸轻畸重。后端决定前端,常言说,“有多大肚吃多少碗醋”,在后端能处理多少分类垃圾,特别是厨余垃圾资源化的能力;相应的,在前端铺开多大的规模,不能前端好不容易分出来了,又混一起填埋或焚烧了。

二是重点选择1—2个区县全域开展垃圾分类改革试点,或者各找一个成建制的街道全域展开。垃圾分类一定是以区县为行政单位展开的,至少是以街道为单位,而不是全市各区按一定比例铺开。比如,今年要铺开30%,应该是16个区的30%即4-5个区,而不是全市社区按30%展开;比如3000个社区就铺开900个,不是这样的,因为垃圾分类是一个系统工程, 不只是分类宣传,还包括分类投放、收集、处理等各环节,同时,还要考虑管理成本、运输成本等。建议帝都可以率先在密云、昌平、延庆等区做全域展开试点,主要是因为这些区县体量相对比较小,距离后端处理设施相对比较近。再或者,在16区各选一个街道,整体推进。试点街道要实现三个“全覆盖”,即:垃圾分类管理责任人主体责任全覆盖,生活垃圾“四分类”全覆盖,生活垃圾分类投放、收运、处理、利用系统全覆盖。第三就是新的制度设计。就是我之前提到的“新环卫一体化”的理念,就是在现在“环卫一体化”基础之上,将垃圾分类加进去。当然,这需要制度创新,特别是“费用包干制度”,只有这样,垃圾分类产业链才能有效建立起来,企业才能有做垃圾分类的动力,垃圾分类才可能持续的进行下去。最好的运营方式就是“航母舰队”模式,即整体由一家能实力的国企、央企或上市民企总牵头,再与专业的民企、NGO等组织一起合作,做到各司其职、各尽其责,才能垃圾分类工作做好。我国“垃圾分类”理念的提出最早可追溯到上个世纪50年代,由我们帝都率先提出,1957年7月12日,《北京日报》头版头条发表文章《垃圾要分类收集》。光阴似箭,迄今已60多年了,这期间帝都主要经历了1998年、2010年、2014年三次垃圾分类试点,但每次都“轰轰烈烈开始、冷冷清清结束”——无疾而终、折戟沉沙,当然,原因是多方面的。期待着这一次,通过总结和吸取之前试点的经验和教训,做好顶层设计、系统规划,真正走出“屡试屡败、屡败屡试”的“垃圾分类陷阱”,探索出符合中国国情的、有实效、可持续、可复制的垃圾分类模式!

文字来源:环卫科技网

图片来源:新京报、BTV北京时间、网络

温馨提示:版权归原作者所有,如涉及侵权情况,请与我们联系,我们将及时处理。